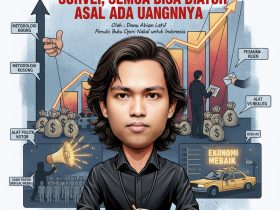

Oleh : Danu Abian Latif

Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia

Di ruang publik Indonesia hari ini, ketika kita membaca angka-angka tentang kepuasan publik, pertumbuhan ekonomi, tingkat kepercayaan terhadap presiden, elektabilitas tokoh politik, seringkali muncul satu kecurigaan mendasar apakah angka-angka ini benar-benar mencerminkan kenyataan, atau sekadar hasil permainan angka yang bisa diatur asalkan ada uang?

Ini bukan sekadar skeptisisme wajar ini adalah seruan agar publik mulai menaruh pertanyaan serius terhadap lembaga-lembaga survei yang selama ini dianggap sebagai pengukur opini rakyat. Karena apa yang terjadi ketika ekonomi diklaim membaik, kesejahteraan meningkat, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan melonjak tapi kenyataan di lapangan tak terasa sebagaimana angka menggambarkan maka muncul satu kesimpulan pahit survei bisa dibeli, atau paling tidak, bisa dipakai sebagai alat manipulasi opini publik.

Lembaga-lembaga survei bukanlah murni akademik mereka hidup dari proyek, kontrak, klien-politisi, bahkan korporasi yang punya kepentingan. Kritikus seperti Rocky Gerung menegaskan bahwa yang harus dievaluasi bukan presiden, tetapi metodologi lembaga survei yang kosong dari idealisme.

Contoh konkret sejumlah lembaga dikritik karena bekerja sebagai konsultan politik yang menghasilkan angka-angka untuk mendukung partai atau kandidat tertentu. Maka, ketika hasil survei selalu baik untuk pihak yang punya akses atau dana wajar bila publik bertanya siapa yang membiayai survei itu? Apa metode samplingnya? Siapa yang punya kepentingan?

Karena jika lembaga survei bisa menerima pesanan, lalu merilis angka yang sesuai keinginan klien, maka survei bukan lagi alat ukur independen, melainkan alat politik kotor yang terselubung.

Kredibilitas survei sangat tergantung pada metodologi bagaimana responden dipilih, bagaimana pertanyaan dirumuskan, kapan dan bagaimana pengumpulan data dilakukan, apakah ada margin of error yang wajar, apakah ada dewan etik, dan seterusnya.

Namun praktiknya menunjukkan banyak lembaga survei yang terkesan terburu-buru merilis hasil, atau metodologinya dalam sorotan. Contohnya Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) menyatakan bahwa banyak survei di Indonesia yang tanpa kaidah ilmiah jelas dan bisa disewa untuk hasil tertentu.

Bahkan lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mengkritik lembaga survei yang merilis hasil ketika calon belum ditetapkan, atau tanpa integritas yang jelas. Singkat kata ketika metodologi dipermainkan waktu survei bisa ditentukan untuk momen terbaik klien, pertanyaan bisa dibentuk untuk mengarah, jumlah responden bisa kecil atau tidak representatif maka hasilnya pun bisa dimanipulasi.

Salah satu indikator yang sering dijadikan acuan oleh lembaga survei ialah kepuasan publik terhadap pemerintahan atau kondisi ekonomi membaik. Tapi apa yang terjadi jika, meski angka survei menunjukkan membaik, kesejahteraan nyata di lapangan belum terasa?

Misalnya angka resmi bisa menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat, pengangguran menurun, tapi di lapangan banyak pekerja masih gig, informal, upah stagnan, biaya hidup naik. Ketika rasa tidak aman ekonomi dan sosial masih tinggi, namun survei mengklaim kondisi makin baik maka patut dicurigai ada gap antara angka dan kenyataan.

Kritikus seperti Rocky Gerung menyebut bahwa survei kerap mengabaikan prinsip kesosialan manusia sehingga opini publik dipaksakan lewat angka-angka yang tampak meyakinkan dengan demikian, angka survei bukan jaminan bahwa realitas rakyat berubah. bisa jadi narasi yang ditanam agar terlihat bahwa semuanya berjalan baik sekalipun banyak orang yang merasa sebaliknya.

Survei besar tidak hanya mengukur opini mereka juga ikut membentuk opini. Bila sebuah lembaga survei merilis hasil bahwa tingkat kepuasan terhadap presiden berada di atas 80 %, maka media men-headline angka tersebut, partai oposisi bisa merasa terdesak, pemerintahan memperoleh legitimasi tambahan, dan wacana publik berubah arah.

Dengan kata lain survei besar bisa berfungsi sebagai alat legitimasi politik. Dan ini bahaya karena alih-alih menjadi cermin rakyat, survei bisa menjadi senjata retorika pemerintah, contoh meskipun ada kritik bahwa ekonomi rakyat masih berat, survei tetap menunjukkan kepuasan tinggi terhadap institusi dan publik sering terpaku pada angka tersebut, bukannya pada analisis kondisi riil.

Jadi ketika Anda membaca hasil survei yang semuanya bagus, tanyakan siapa yang diuntungkan dari angka itu?

Apakah survei tersebut bekerja untuk klien yang juga mendapatkan keuntungan politik dari hasilnya?

Bukannya semua hasil survei harus ditolak, ada lembaga survei yang memiliki jiwa independen, metodologi jelas, dan transparan, namun, publik harus belajar untuk memilah dengan kritis

- Siapa yang membiayai survei? Apakah ada konflik kepentingan?

- Apakah metodologinya jelas sampling, waktu, margin of error, cara wawancara?

- Apakah ada kejelasan kapan dan bagaimana data dikumpulkan?

- Apakah hasilnya dipublikasikan secara lengkap atau hanya angka yang menguntungkan klien?

- Apakah ada lembaga etik yang mengawasi lembaga survei tersebut?

Tanpa jawaban memuaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, angka survei pantas untuk diragukan.

Kalimat jangan percaya lembaga survei tidak lahir dari sikap antipati tanpa sebab ia lahir dari pengalaman publik yang berulang kali melihat angka-angka yang terlalu mulus dibanding realitas yang keras. Ketika ekonomi diklaim membaik tapi rakyat masih mengeluh, ketika tingkat kepuasan tinggi tapi kebijakan terasa jauh dari kehidupan sehari-hari, maka sudah waktunya kita tidak sekadar menerima hasil survei sebagai kebenaran.

Survei yang sejati tidak boleh dipakai untuk mengatur opini, melainkan untuk menggambarkan fakta. Survei boleh mahal, boleh punya klien tapi kalau integritasnya terjaga transparan sumber dana, metodologi terbuka, tidak membela satu pihak maka kita layak mempercayainya.

Leave a Review